华电事记

1958-2023

【华北电力大学历史变迁大事记】

铭记历史

传承精神

团结、勤奋、求实、创新

自强不息 团结奋进 爱校敬业 追求卓越

北京电力学院

(1958-1970)

1950年8月为适应新中国电力工业建设需要,中央燃料工业部电业管理总局经过一段时间的筹备,成立了电力职工学校。之后学校历经两次更名,1953年燃料工业部为了统一部署全国电力类中等专业学校名称,将学校更名为“北京电力学校”。

1958年9月,在中共中央、国务院《关于教育工作的指示》中提出,“争取在十五年左右的时间内,基本上做到使全国青年和成年,凡是有条件的和自愿的,都可以接受高等教育。”要实现这样一个目标,采取的措施一是将高校管理权下方,二是要求省部委鼓励企业办学。9月,水电部指示,在北京电力学校基础上筹办北京电力学院。11月,水电部下发(58)水电厅字第361号文,决定以北京电力学校为基础办成一所高等学校,名称定为:北京电力学院。在部统一领导下,交由技术改进局领导。由此,在国家高等学校家族中增添了一个主要为电力建设培养高级技术人才的新成员。

河北电力学院

(1970-1978)

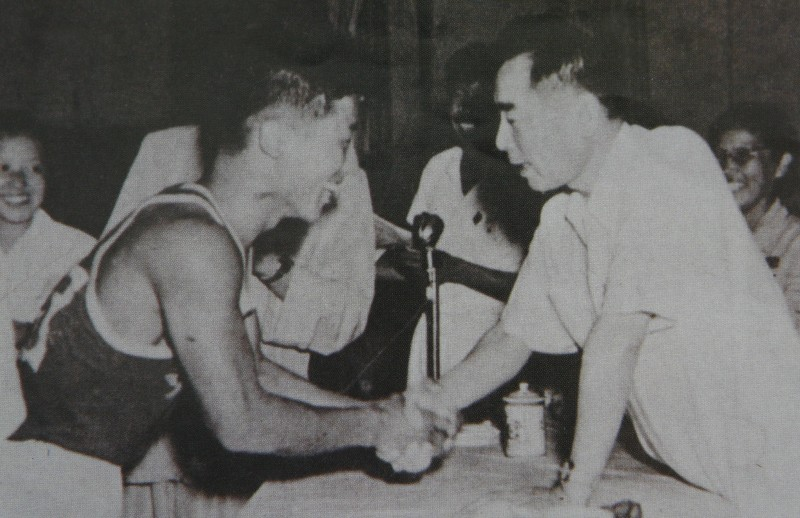

文化大革命时期,教育界,特别是高等教育领域成为“文革”的首发区和重灾区。1969年10月,国务院业务组和水利水电部军管会根据“战备疏散”指示,决定将北京电力学院南迁至河北邯郸。

1970年10月,河北省文教会议同意了《北京电力学院办校方案》的专业设置。确定学院设置:锅炉、汽轮机、热工仪表与自动控制、发电、电气系统自动化、电机制造等六个专业。规模暂定为1200人,每年招生500人。河北省革委会核心组还决定,北京电力学院于1970年12月搬迁至保定市,并更名“河北电力学院”,实行省、部双重领导,以省为主。经历了前后两次搬迁,学院人才资源特别是师资流失,教学、生活设施严重损坏,元气大伤。12月,学院进行了“文革”以来的第一次招生。招收工农兵学员122人,分为发电、电自、热力、热自4个专业。学员中初中文化的有87人,高中文化的有24人,不到初中程度的有11人。

华北电力学院

(1978-1995)

1978年2月,国务院转发了教育部《关于恢复和办好全国重点高等学校的报告》,确定了“文革”后第一批全国重点高等学校。学院作为国家电力工业建设人才培养教育基地,被列为全国新增28所重点高校之一。9月,经国务院批准,学院改由水电部与河北省双重领导,以部为主;校名由河北电力学院改为“华北电力学院”。

1986年7月,国务院学位委员会批准华北电力学院为博士学位授予单位,“电力系统及其自动化”专业获得博士学位授予权。至此,学院形成了“专科—本科—硕士研究生—博士研究生”完备的人才培养层次和体系。

华北电力大学

(1995-至今)

1994年7月,为了贯彻《中国教育改革和发展纲要》和全国第四次高等教育工作会议精神,电力工业部在北京召开全国电力教育工作会议,按照全国电力教育工作会议的精神,于8月作出了《关于部属学校体制改革的决定》。会议决定武汉水利电力大学和葛洲坝水电工程学院合并成立武汉水利水电大学,华北电力学院和北京动力经济学院合并为成立华北电力大学,作为全国重点大学,由部直接领导。

1995年,国家教育委员会下发《关于同意华北电力学院与北京动力经济学院合并组建华北电力大学的通知》(教计[1995]87号)。文件规定:华北电力大学校部设在保定,分设北京部分;校部和北京部分分别实行电力工业部和河北省、北京市人民政府双重领导,以电力工业部为主的管理体制;撤销华北电力学院和北京动力经济学院的建制。两校合并后,大学的整体实力得到了明显提高:办学规模明显增大,多学科性更加明显,师资队伍得到加强,产学研合作更加突出,国际合作交流更加广泛。

2003年11月,华北电力大学校友会经国务院批准、由教育部主管、在民政部注册登记。

2005年9月,经教育部批准,学校校部由河北保定变更为设在北京,保定部分按校区管理,两地实行实质性一体化管理。同年,学校通过教育部的验收,正式列入国家“211工程”重点建设大学之列。2006年学校教职工代表大会上,确立了“建设具有鲜明特色的多科性、研究性、国际化高水平大学”的发展目标,全面推进高水平大学建设。

2018年,学校迎来建校60周年校庆。以“点亮新时代的电力之光”为主题,寓意学校始终投身国家能源电力事业,不忘初心、砥砺前行,踏上新征程,建功新时代。华北电力大学以贯彻落实党的二十大精神为主线,以立德树人为根本,全面加强党的领导,扎实推进综合改革,在社会各界的热心帮助下,在所有华电人的共同努力下,华北电力大学在新时代的新起点上开启新征程!